おえかきプロセス 2001年06月版(1) ラフ描き~下地塗り

お絵かきプロセスも時代とともに変わっていくので、時々更新しなければなりません。

描き方もここ最近でだいぶ変わりましたので、今回2001-06版と言うことで作ってみました。(本当は自分で忘れないように記録を取っておきたいだけなんですが)

やっている事は、ひたすら塗るだけですので。参考にはあまりならないでしょうが何かの参考になれば幸いです。

機材

- PC (OS: Windows 2000 / CPU: Pentium !!! 866 / RAM: 512MB)

- Photoshop 6

- スキャナー (Canon FB636U)

- タブレット (intuos i600)

- コピー用紙 A3,A4

- みかん箱トレース台

- 適当な、バックグラウンドミュージック(音楽がないと眠ってしまいます^^;。)

1.ラフ描き

ラフを描きます、ここ最近ねた切れでつらいんですが、とりあえず、適当なラフを描いてみました(図1)・・・

<図1>

ラフは、鉛筆で(シャープペンではないよ)で描いております。紙は安物のコピー用紙です、(ただしA3です。)

2.トレース(というか、書き直し)

適当なラフが、出来上がったら、スキャン原稿を作ります。右側に並べて、見ながら原稿をつくる、トレース台を使ってトレースをするか、または、そのまま上に紙を敷いてトレース、の3種類のいずれかで行います。

トレースは、常に鉛筆を使います。使っているのは、「HB」あるいは「B]:です。今回は「HB」でしたが、メーカや、鉛筆ランクにより、HBやBのやわらかさが違うので、なんともいえませんので、実際に線を引いてみてよさそうな鉛筆を使っています。

最近はあまり使わないトレース台ですが以下のもので代用しています

代用品:お手軽みかん箱トレース台

みかん箱のふたを取って、中に電気スタンドを寝かせて入れておき、上にガラス板(厚さ7mm程度)をのせます、更にその上に乳白色アクリル板(厚さ2mm程度)をしきます、電気スタンドの足が突き出てしまう場合は、適宜みかん箱に穴をあけて、足が出るようにしておきます。ほとんど廃材で完成します(アクリル板だけ購入、約500円)。ただ、この状態ですと明るすぎて、疲れるし、トレースした線が見えないので、乳白色アクリル板をやめて、厚さ5mmの不透明白色アクリル板に変えました。

トレースするときは、紙がずれないように、マスキングテープなどを4隅に張っています。下(オリジナル)の線は、ほとんど無視しています。以前はシャープペンで気合を入れて一発で線をトレースしてマスターを作っていましたが、今は、鉛筆で、ちまちま何度も線を引っ張って原稿を作ります。ほとんどオリジナルのラインは形の参考程度で、ほとんど書き直しに近いような感じでこの作業を行っています。

<図2>

こんな感じでトレースします。トレースする紙は、A4の普通のコピー用紙です。このマスターのできはいまいちです。ちなみに今回のマスター作りは3回ほど行っいました。

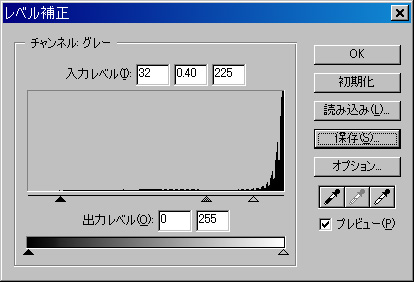

3.取り込み

600DPIで取り込みます。取り込み方はスキャナーによって特性が違うので、いろいろ設定を試してみます。以前はスキャナーのセッティングを変えていましたが、今は、スキャナは線形に取り込むような設定にして、取り込んだあと、Photoshopのレベル補正で線の様子を見ながら補正しています。今回は下のようなレベル補正を行いました。

<図3>

以前は、細く、きれいなラインが出るようなレベル補正を行っていましたが、今は、濃すぎるかな?と思うくらいラインをくっきり出しています。(図4)は原寸サイズのものです。

<図4>

その後、60%に縮小します。

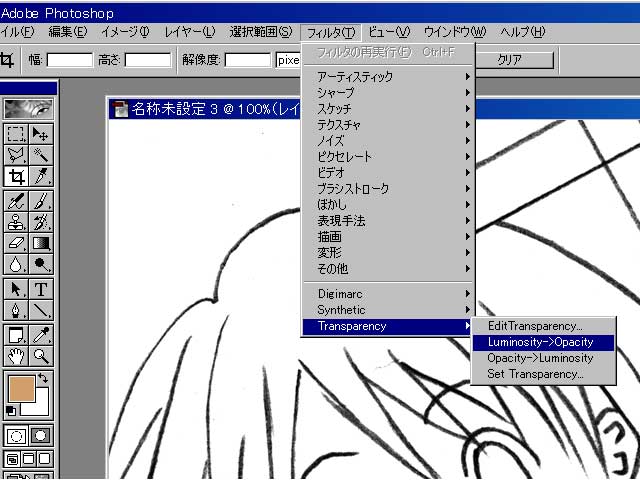

4.下地塗りの準備

縮小した後、ラインを抜きます。Photoshop のCDに入っている、Luminosity -> Opacityプラグインを使います。 標準インストールではインストールされませんので、CDから取り出して、プラグインディレクトリーに放り込んでおきましょう。このプラグインを使用して、白い部分を抜きます。ただし、RGBモードになっていないとだめですので、RGBモードにしておきます。

<図5>

かなりレベル補正を強めにしてあるので、ごみがあちらこちらあります。また、はみ出したり、いらない線などを消していきます。

<図6>

(図6)は原寸サイズです。

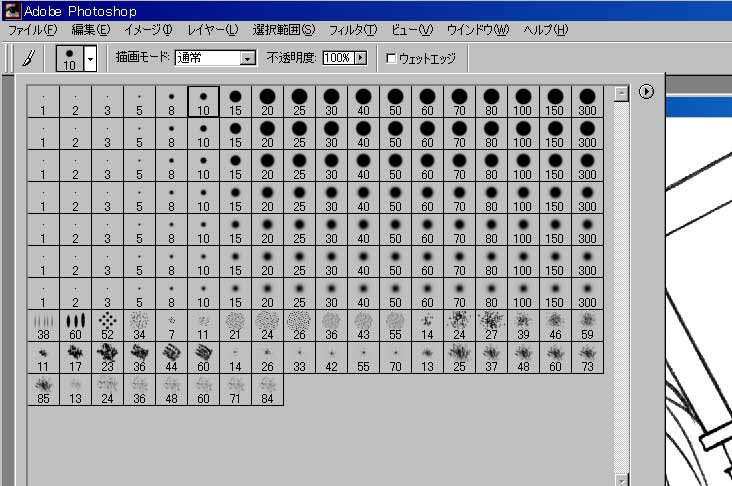

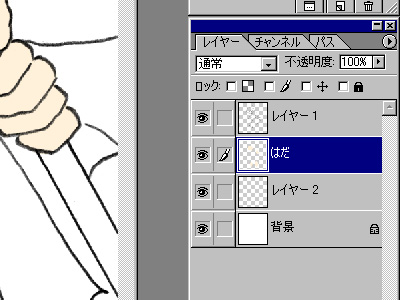

5.下地塗り

一番つまらない作業です^^;

<図7>

ブラシはこんな感じで用意してあります。とはいえ、ほとんど上のほうしか使っていません。ベタ塗りで、どんどん塗っていきます。場所ごとにレイヤー分けしていきます。ブラシはぼかしなしのブラシで、筆圧検出をカットして塗ります。

<図8>

はみ出さないように、塗り塗り。

<図9>

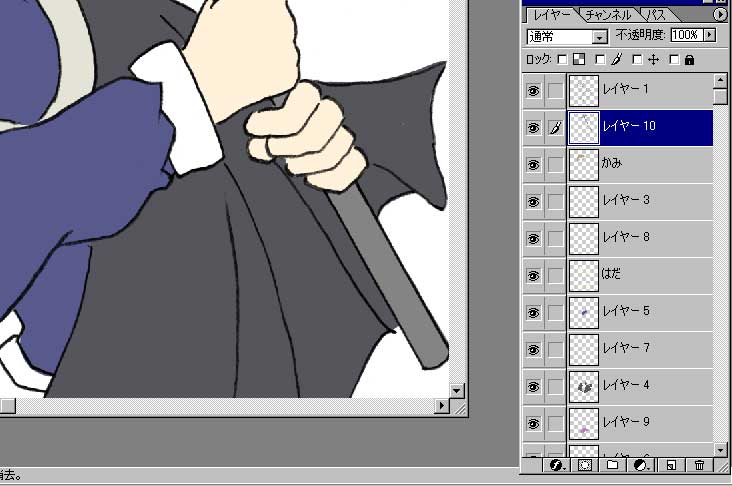

レイヤーは、メインの線のレイヤーとは別にレイヤーを作り、塗っていきます。

<図10>

図10のように塗ります。

よく、自動選択で塗りたいなぁ、とか、もっと楽な方法は無いものか、と、当初思っていたんですが。はっきり言って、無いようです。

<図11>

このときのレイヤー構成はこんな感じです。部分ごとにレイヤーを分けて塗っていきます